2022.10.28 - [시사,화제] - "청년, 영끌 멈춰!" 2030 정조준…역차별·공급 현실화는 논란

"청년, 영끌 멈춰!" 2030 정조준…역차별·공급 현실화는 논란

2022.10.26 - [시사,화제] - 청년, 내돈 7000만원이면 5억 새아파트 마련한다 청년, 내돈 7000만원이면 5억 새아파트 마련한다 2022.10.26 - [시사,화제] - 신혼희망타운 사라진다 신혼희망타운 사라진다 2022

blog.sun-flower.co.kr

“필요 없나?” 尹이 예산 깎은 매입임대주택의 현주소

‘있는 주택’ 공급 예산 반토막 난 까닭

102대 1. 청년 매입임대주택 경쟁률이다.

이처럼 공공임대주택을 원하는 사람은 많고 주택은 적다.

정부가 모두 지을 수 있다면 좋겠지만

모든 도심에서 공공임대주택 건설을 하기도 어렵다.

이 때문에 이미 만들어진 주택을 사들이는 ‘매입임대주택’은

공공임대의 수요를 충족해줄 좋은 대안으로 꼽힌다.

하지만 그림자도 있다.

정부가 쓸 수 있는 돈이 무한하다고 가정해보자.

주택 문제쯤은 단번에 해결할 거다.

땅이 없다면 땅을 사고, 그 위에 건물을 지어 분양하거나 임대하면 그만이어서다.

하지만 이는 행복한 상상일 뿐이다.

현실 속 정부가 보유한 땅은 그리 많지 않다.

돈이 있어도 땅을 살 수 없으니 주택도 지을 수 없다.

사람들이 살고 싶어 하는 도심, 서울 지역은 특히 땅값이 비싸다.

정부가 보유한 토지도 한정적일 수밖에 없다.

이럴 때 할 수 있는 건 지어진 민간주택을 사들이는 거다.

사들인 후 임대하면 된다. 이게 ‘매입임대’ 주택이다.

문재인 정부는 매입임대 주택을 2021년 4만5000호 공급하겠다고 밝혔다.

윤석열 대통령 역시 매입임대에 덧붙여 다른 방식까지 동원해 임대주택을 확충하겠다고 공약했다.

시장을 보는 관점이 다른 윤 대통령이 매입임대를 거론한 이유는 간단하다.

언급했듯 땅이 부족해서다.

매입임대주택을 원하는 사람도 상당수다.

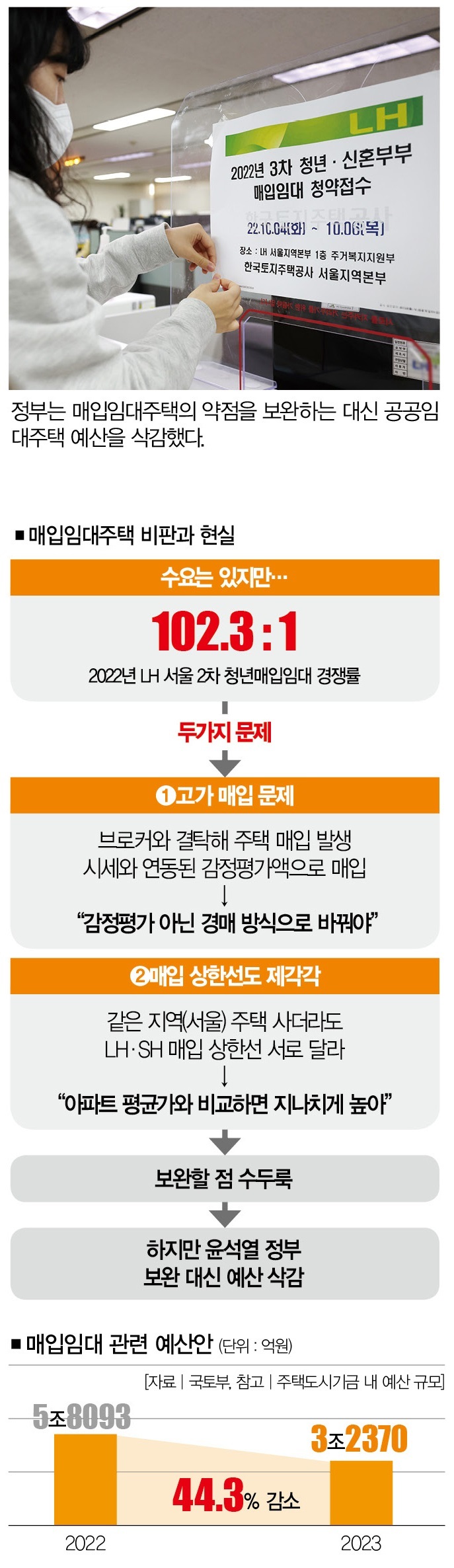

한국토지주택공사(LH)의

2022년 서울 2차 청년 매입임대 주택의 평균 경쟁률은 102.3대 1을 기록했다.

하지만 현재 매입임대주택을 둘러싸곤 ‘불완전하다’는 지적이 끊임없이 나온다.

세금을 투입하고 있지만 매입임대주택을 사들이는 과정이 허술해서다.

그 때문에 비리의 싹도 텄다.

2021년 LH 인천지역본부에서 브로커에게 향응을 받은 직원이

31채의 민간주택을 1254억원에 매입하는 사건이 터진 건 대표적 사례다.

국민의 혈세를 이용해 주택을 사들였는데 그 돈의 일부가 브로커의 뒷주머니로 들어간 셈이다.

■문제

➊ 태생적 한계 = 어떻게 이런 일이 가능했던 걸까.

그 문제를 하나씩 살펴보자.

첫번째 문제는 매입임대주택 사업 자체에 있다.

사례를 보자.

이미 지어진 주택을 사들이는 LH와 달리,

서울주택도시공사(SH)는 신축 매입약정이란 제도를 통해 사업을 진행한다.

일단 주택을 지으려는 사업자가 사업 내용을 계획한 다음 ‘매도 신청’을 한다.

준공 후 정부에 팔겠다는 거다.

그다음 탁상감정평가를 거친 뒤 매입심의를 시작한다.

이후 사업시행 인가 절차가 끝나면 매입임대주택은 공공의 소유가 된다.

LH처럼 있는 주택을 사들이든 SH처럼 새로 지을 주택을 매입하든 주목해야 할 건 ‘감정평가’다.

매입가격을 결정하는 과정이라서다.

감정평가액은 시장가치가 기준이다.

시세가 기준이라는 건데,

부동산 가격이 오를 땐 함께 오르고 떨어질 땐 함께 떨어진다.

비쌀 때 사들이면 그만큼 더 많은 돈을 줘야 한다는 얘기다.

LH든 SH든 부동산값이 상승했을 때 주택을 매입하면

그 자체가 세금 낭비로 이어지는데 이게 바로 매입임대주택의 태생적 한계다.

해결책이 없는 건 아니다.

매입임대주택을 사들이는 절차를 바꾸면 된다.

시세가 큰 영향을 미치는 감정평가액 대신 경매 방식으로 주택을 매입하면 된다.

현재 경매 매물로 올라오는 주택들은 유찰될 경우 감정평가액에서 10%씩 깎인 금액으로 다시 시장에 나온다.

유찰될수록 감정평가액에서 더 줄어든 금액으로 팔린다.

매입임대주택을 평가하는 금액과 경매 시작가는 모두 감정평가액이지만

유찰로 인한 ‘가격 인하’가 가능하다는 게 차이점이다.

김성달 경제정의실천시민연합(경실련) 사무국장은

“부동산 가격이 높을 때 매입임대주택을 사들이는 건 예산 낭비나 다름없는 일”이라며

“감정평가액으로 매입 비용을 산정하는

현 시스템으로는 매입임대의 부작용을 막을 수 없다”고 꼬집었다.

■문제

➋ 매입 상한선 제각각 = 문제는 또 있다.

같은 지역에서 구입하는데도 LH와 SH의 매입 상한액이 다르다.

SH가 지난 3월 공지한 2022년 1차 매입임대 공고를 보자.

대상은 ▲일반(전용면적 29㎡ 이상)

▲원룸(전용면적 26㎡ 이상)

▲청년(전용면적 26㎡ 이상)

▲신혼부부Ⅰ·Ⅱ(전용면적 36㎡ 이상)

▲공공전세(전용면적 60㎡ 이상) 등이다.

매입 대금 상한선은

▲일반과 신혼부부Ⅰ의 경우, 각각 4억원(일반지역), 4억5000만원(도심지역 역세권) 이하

▲ 원룸, 청년은 3억5000만원(일반지역), 4억5000만원(도심지역 역세권) 이하

▲신혼부부Ⅱ는 5억원 이하

▲공공전세는 7억원 이하까지 매입할 수 있다.

LH도 매입 상한선을 그어둔 건 마찬가지다.

LH 서울지역 기존 주택 매입 공고를 보면,

▲일반(전용면적 20~85㎡)

▲청년기숙사(전용 16~60㎡)

▲신혼부부Ⅰ·Ⅱ(전용면적 36~85㎡)

▲다자녀가구(전용면적 46~85㎡)

▲공공전세(전용면적 50~85㎡)로 구분된다.

SH보다 매입 상한선은 높은 편이다.

공공전세는 8억원 이하, 나머지 주택은 모두 7억원 이하면 매입할 수 있다.

그런데 SH와 LH의 매입 상한선은 그리 합리적이지 않다.

한국부동산원에 따르면

2021년 기준 서울 연립다세대 주택은 1㎡당 749만4000원에 거래됐다.

전용면적을 85㎡라고 추정하면 6억3699만원이다.

LH·SH가 시장가치보다 비싸게 매입임대주택을 마련하고 있다는 거다.

더 심각한 건 매입 상한선이 면적에 따라 정해진 게 아니라는 점이다.

경우에 따라선 전용면적 45㎡ 주택도 상한선인 7억원 이하라면 매입할 수 있다.

면적별 상한액이 없다 보니 좁고 비싼 주택을 살 수 있는 가능성이 열려 있는 셈이다.

매입임대주택이 세금이 샐 수밖에 없는 구조를 갖고 있다는 얘기다.

김성달 경실련 국장은

“서울 평균 주택 가격과 비교해보면 매입 상한선 가격도 합리적이지 않다는 걸 알 수 있다”며

“매입임대주택의 매입 방식을 경매 방식으로 바꿔

저렴하게 사들일 수 있는 시스템을 만들어야 한다”고 강조했다.

하지만 정부는 방식을 보완하기보다는 공공임대 예산을 잘라내길 선택했다.

주택 기금 내에서 다가구 매입임대 예산은 2022년 5조8093억원에서

2023년 3조2370억원으로 2조5723억원(44.3%) 줄었다.

주택기금 내에서 줄어든 예산 항목 중 가장 큰 규모다.

그럼 줄어드는 매입임대주택은 어느 정도일까.

LH 기준 매입 상한선인 7억원으로 계산해보자.

3674호를 매입할 수 있는 금액이다.

대단지 아파트 기준이 1000세대라는 걸 감안하면 아파트 3개 단지가 사라진 셈이다.

부동산 가격이 내려가는 기간은 저렴한 가격에 주택을 사들일 수 있는 시기이기도 하다.

개인뿐만 아니라 정부도 마찬가지다.

매입임대주택 제도는 시기에 맞춰 개선될 수 있을까.

최아름 더스쿠프 기자

eggpuma@thescoop.co.kr

'시사,화제' 카테고리의 다른 글

| 전세 사기 피해 부추기는 ‘보증보험’ (0) | 2022.10.31 |

|---|---|

| 영끌족 곡소리.. 버터야 할까요, 아님 털어야 할까요?? (0) | 2022.10.31 |

| "청년, 영끌 멈춰!" 2030 정조준…역차별·공급 현실화는 논란 (0) | 2022.10.28 |

| 오늘의 관심사 (10/27) (0) | 2022.10.27 |

| 청년, 내돈 7000만원이면 5억 새아파트 마련한다 (0) | 2022.10.26 |

댓글